समाज वीकली

(कँवल भारती)

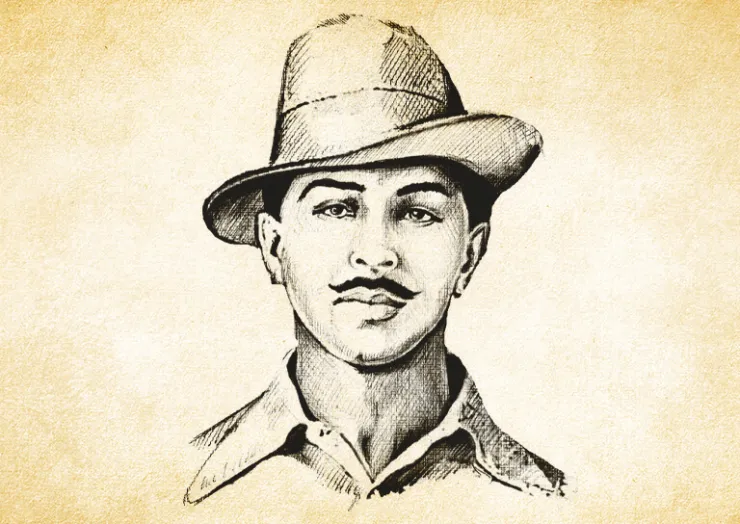

भगत सिंह और उनके साथियों के प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार, जून 1928 के ‘किरती’ में भगत सिंह ने ‘विद्रोही’ नाम से अछूतों की समस्या पर एक लेख लिखा था : ‘अछूत का सवाल’। हालाँकि यह बात समझ से परे है कि भगत सिंह छद्म नाम से क्यों लिखते थे?

इस लेख की एक पृष्ठभूमि है, जिसे लेख के परिचय में इस तरह बताया गया है : ‘काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों अछूत कहा जाता था, हिन्दू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बाँट देने का सुझाव दिया। हिन्दू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्ग-भेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे। उसी समय, जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगत सिंह ने ‘अछूत का सवाल’ नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं।‘

मुहम्मद अली जिन्ना ने अछूतों को हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बांटने का सुझाव क्यों दिया था? इस विषय पर भगत सिंह ने कोई चर्चा लेख में नहीं की है। हालाँकि यह बहुत ही दिलचस्प विषय था। इसका सम्बन्ध सीधे संख्या-बल से था, जिसके आधार पर सत्ता का बंटवारा होना था। हिन्दू संगठन अपनी संख्या बढ़ाने के मक़सद से, शुद्धि और अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलन चलाकर अछूतों को हिन्दू फोल्ड में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, जिसे कांग्रेस और आर्यसमाज के नेता अंजाम दे रहे थे। इसका एक मकसद अछूतों को इस्लाम और ईसाईयत में जाने से रोकना भी था। दूसरी तरफ मुस्लिम जमातें अछूतों को इस्लाम में शामिल करने के लिए ‘तबलीग’ आन्दोलन चल रही थीं। उनका मक़सद भी अछूतों को मुसलमान बनाकर अपनी संख्या में वृद्धि करना था। किन्तु जहाँ कलमा पढ़कर मुसलमान बनने के बाद अछूतों के सारे भेदभाव खत्म हो जाते थे, वहां हिन्दू समाज में शुद्धि के बाद भी भेदभाव समाप्त नहीं होते थे, वे अछूत ही बने रहते थे। हिन्दुओं का शुद्धि-आन्दोलन एक ढकोसला था, जिसके तहत अछूतों को स्नान कराकर वेद मन्त्रों के साथ किसी हिन्दू कुँए की जगत तक ले जाया जाता था, और वे शुद्ध हो जाते थे। बाद में उस कुँए का भी शुद्धिकरण कर दिया जाता था। इस तरह हिन्दुओं का शुद्धिकरण एक राजनीतिक प्रपंच के सिवा कुछ नहीं था। असल में शुद्धि की जरूरत हिन्दुओं को थी, क्योंकि वे ही अशुद्ध मानसिकता के थे, पर वे दलितों की शुद्धि करके उलटी गंगा बहा रहे थे। इस उलटी गंगा की आलोचना भगत सिंह ने भी अपने लेख में नहीं की है, हालाँकि हिन्दुओं के प्रपंच को जरूर दिखाया है। यथा—

‘पटना में हिन्दू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपत राय, जो कि अछूतों के पुराने समर्थक चले आ रहे हैं, की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोंक-झोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक़ है अथवा नही? तथा क्या उन्हें वेद-शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े-बड़े समाजसुधारक तमतमा गए, लेकिन लालाजी ने सबको सहमत कर दिया तथा ये दो बातें स्वीकृत कर हिन्दूधर्म की लाज रख ली।‘

वे कौन सी दो बातें थीं, जो लालाजी ने स्वीकृत कराईं, इसका कोई उल्लेख भगत सिंह ने नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने मालवीय जैसे हिन्दू समाजसुधारकों के छद्म को पकड़ लिया था। यथा—

‘इस समय मालवीय (मदनमोहन मालवीय) जी जैसे बड़े समाजसुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या-क्या, पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किए बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं। क्या खूब यह चाल है?’

आगे भगत सिंह ने हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखों द्वारा भी अछूतों को शामिल करके अपनी-अपनी संख्या बढ़ाने का जिक्र किया है। यथा—

‘अधिक अधिकारों की मांग के लिए अपनी-अपनी कौम की संख्या बढ़ाने की चिंता सभी को हुई। मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बनाकर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिन्दुओं के अहम् को चोट पहुंची। स्पर्धा बढ़ी। फसाद भी हुए। धीरे-धीरे सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी-अपनी ओर खींच रही हैं। इसका शोर-शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है।‘

यहाँ भगत सिंह ने किसे देश का दुर्भाग्य कहा है और किसे लानत? यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है।

अब जरा इस समस्या के मूल कारण पर भी विचार कर लिया जाए, जिसने राजनीति में अछूतों को प्रमुख बना दिया था। यह समस्या थी अछूतों की जनसंख्या की। भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी, परन्तु इसमें विभिन्न हिन्दू जातियों को उच्च और निम्न या सवर्ण और अछूतों में वर्गीकृत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। दूसरी जनगणना 1891 में हुई, और पहली बार जनगणना आयुक्त द्वारा जाति, नस्ल और श्रेणी के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। लेकिन यह केवल एक प्रयास ही था। इस पर अमल नहीं हुआ। तीसरी जनगणना 1901 में हुई। इस जनगणना में समाज में मौजूद जातियों के आधार पर वर्गीकरण का सिद्धांत अपनाया गया। इस सिद्धांत के विरुद्ध उच्च जाति के हिंदुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, और जनगणना में जाति से संबंधित प्रश्न को हटाने की मांग करने लगे। लेकिन जनगणना आयुक्त पर इस विरोध का कोई असर नहीं पड़ा। उसने जाति के आधार पर गणना को महत्वपूर्ण और आवश्यक माना। उसने कहा, ‘एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के फायदे या नुकसान के बारे में जो भी दृष्टिकोण अपनाया जाए, लेकिन भारत में जनसंख्या के सवालों पर किसी उपयोगी चर्चा की कल्पना करना असंभव है, अगर उसमें जाति एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं होगी। जाति अभी भी भारतीय सामाजिक ताने-बाने की बुनियाद है और जाति का रिकॉर्ड अभी भी भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक स्तरों में बदलाव के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है।‘

किन्तु 1901 की जनगणना से अछूतों की जनसँख्या का कोई सही आंकड़ा निकलकर नहीं आया। इसके दो कारण थे। पहला यह कि जनगणना आयुक्त के पास यह तय करने का कोई मानदंड नहीं था कि अछूत कौन है? और दूसरा कारण यह था कि जनसंख्या का वह वर्ग, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, पर अछूत नहीं था, वास्तविक अछूतों के साथ मिल गया था। इसलिए जब 1911 में चौथी जनगणना हुई, तो अछूतों की पहचान के लिए दस मानदंड बनाए गए, जो इस तरह थे—

- अछूत वे हैं,जो ब्राह्मण की सर्वोच्चता नहीं मानते;

- जो किसी ब्राह्मण या हिन्दू गुरु से मन्त्र नहीं लेते;

- जो वेदों को नहीं मानते;

- जो हिन्दू देवताओं को नहीं पूजते;

- जिनके यहाँ ब्राह्मण संस्कार नहीं करते;

- जिनके पुरोहित ब्राह्मण नहीं होते।

- जिनका हिन्दू मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध है;

- जिनके सम्पर्क से हिन्दू अशुद्ध हो जाते हैं;

- जो अपने मृतकों को दफनाते हैं;और,

- जो गोमांस खाते हैं तथा गाय को पूज्य नहीं मानते।

यही मानदंड 1921 और 1931 की जनगणना में भी अपनाया गया। इस पहचान के आधार पर भारत में अछूतों की जनसंख्या लगभग छह करोड़ सामने आई। इसका अर्थ था कि हिन्दुओं को प्राप्त प्रतिनिधित्व का एक हिस्सा अछूतों के लिए छोड़ना था। इसलिए कांग्रेस, हिन्दू महासभा और आर्यसमाज द्वारा अछूतों को हिन्दू फोल्ड में लाने की सारी कवायद उन्हें प्रतिनिधित्व न देने के लिए की जा रही थी। इस सम्बन्ध में सबसे पहले सरकार का ध्यान 1910 में मुस्लिम नेताओं ने ज्ञापन देकर दिलाया था, जिसमें कहा गया था कि हिन्दुओं को दिया गया राजनीतिक प्रतिनिधित्व समग्र हिन्दुओं का नहीं, बल्कि सवर्ण हिंदुओं का है, क्योंकि उनका तर्क था कि अछूत हिंदू नहीं हैं।

अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि आखिर भगत सिंह ने ‘अछूत का सवाल’ लेख किस पृष्ठभूमि में लिखा और उसका उद्देश्य क्या था? मुहम्मद अली जिन्ना ने अछूतों को हिन्दुओं और मुसलमानों में बांटने का सुझाव कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन में दिया था, पर भगत सिंह ने लेख लिखा उसके पांच साल बाद 1928 में। इतने विलम्ब से क्यों? कोई घटना अपना प्रभाव तत्काल डालती है, कई साल बाद नहीं। इसका मतलब है कि लेख जिन्ना के सुझाव से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसकी प्रेरणा का स्रोत कोई अन्य घटना है। यह अन्य घटना क्या है? यह जानना जरूरी है। एक कारण भगत सिंह के लेख में भी मौजूद है। वह है 1926 का बम्बई कौंसिल में दिया गया नूर मुहम्मद का वक्तव्य, जिसमें वह कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें राजनीतिक अधिकार मांगने का क्या हक़? भगत सिंह ने नूर मुहम्मद के मत का समर्थन किया है। 1925 में उत्तर प्रदेश के उझानी कसबे में पांच हजार चमार मुसलमान बन गए थे, यह खबर भी भगत सिंह की निगाह में थी, जिसे कानपुर के ‘प्रताप’ ने प्रमुखता से न केवल छापा था, बल्कि उसकी आलोचना करते हुए सम्पादकीय भी लिखा था। 1928 में पूरे देश में दलित संगठनों द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत भी भगत सिंह की निगाह में था, जिसका कांग्रेस और हिन्दुओं ने बहिष्कार किया था, और बाद में उसी के विरोध में लाला लाजपत राय का प्रदर्शन उनकी मृत्यु का कारण बना था। लेकिन इन सारे कारणों से भी बड़ा कारण था एक पृथक राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में अछूतों का उभरना। पूरे भारत में अछूत अपनी नई पहचान ‘मूलनिवासी’ के रूप में कायम कर रहे थे और प्रत्येक प्रांत में मूलनिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्दोलन चल रहे थे, जैसे आदि द्रविड़, आदि आन्ध्र, आदि कर्नाटक, आदि हिन्दू, आदि धर्मी आदि। अछूतों के ये आन्दोलन हिन्दुओं और मुसलमानों की राजनीतिक शक्तियों के समानांतर मूलनिवासी भारतीयों की तीसरी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। इस नई शक्ति ने हिन्दू-मुस्लिम दोनों राजनीति के सामने प्रतिनिधित्व के बंटवारे का संकट खड़ा कर दिया था। अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का केक हिन्दू-मुस्लिम नेता आधा-आधा करके खाने की जुगत में थे, पर अब दलितों ने भी अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि वे हिन्दू नहीं हैं, और उन्हें अपने पृथक अधिकार चाहिए। इससे मुसलमानों को नहीं, बल्कि हिन्दुओं को नुकसान होने वाला था। इसलिए कांग्रेस, हिन्दू महासभा और आर्य समाज समेत सभी ब्राह्मण संगठन विचलित और चिंतित थे, और किसी तरह अछूतों को मनाने के सारे ढकोसले कर रहे थे। मैं उनके अछूत-प्रेम को ढकोसला इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि दलितों के प्रति मानवीय भावना उनमें न तब थी और न आज है। वे दलित जातियों के विकास के विरोधी तब भी थे और इस इक्कीसवीं सदी में भी हैं।

वास्तव में नई राजनीतिक शक्ति के रूप में अछूतों का यह उभार ही भगत सिंह के लेख की असल पृष्ठभूमि है। इसका जिक्र उन्होंने ‘आदिधर्म मंडल’ के रूप में अपने लेख में किया है। उनके सामने पंजाब में मंगूराम का आदधर्म और उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानन्द का आदिहिन्दू आन्दोलन था, जिसने कांग्रेस के स्वराज आन्दोलन, हिन्दुओं के समाजसुधार और शुद्धि आन्दोलन सबकी हवा निकाल दी थी। हिन्दुओं का शुद्धि-आन्दोलन तभी खत्म हुआ, जब आदिहिन्दू आन्दोलन शुरू हुआ। 1930 के दशक के ये दोनों आंदोलन आंधी की तरह उठे थे, और तूफ़ान की तरह हिन्दुओं की स्वराज-राजनीति को हिला रहे थे। उन्होंने दलितों के संघर्ष के अपने अलग और नए एजेंडे तय किए। इन आंदोलनों ने अछूतों की नई पहचान ‘आदिहिन्दू’ और ‘आदधर्मी’ (मूलनिवासी) के रूप में स्थापित की और अपने पृथक धर्म के साथ अपने पृथक राजनीतिक अधिकारों की मांग की। भगत सिंह अपने लेख में अछूतों की इस नई चेतना के समर्थन में नहीं हैं, बल्कि उसके विरोध में हैं। वह अछूतों की इस नई धार्मिक चेतना और राजनीति को सरकारी मशीनरी अर्थात अंग्रेजों की साजिश बताते हैं। वह लिखते हैं—

‘इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें (हिन्दू-मुसलमानों में) फसाद हो रहे हैं, तथा उन्हें हर कोई अपनी-अपनी खुराक समझ रहा है, तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जाएँ? इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। ‘आदधर्म-धर्म मंडल’ जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम है।‘

यहाँ भगत सिंह आदधर्म की अवधारणा को अंग्रेजों के प्रचार का परिणाम बता रहे हैं। मतलब, अछूतों का अपने आप को ‘मूलनिवासी’ कहना और आदधर्मी के रूप में अपनी पहचान कायन करना उन्हें अंग्रेजों का प्रचार लग रहा था। इसलिए वह अछूतों की नई अस्मिता और नई धार्मिक पहचान का समर्थन न करके उसे एक औपनिवेशिक षड़यंत्र के रूप में देख रहे थे। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह अछूतों को उसी हिन्दू फोल्ड में देखना चाहते थे, जिसमें वे मनुष्य ही नहीं थे, बल्कि सभी मानवीय अधिकारों से वंचित गुलाम थे। अछूतों के सन्दर्भ में एक भौतिकवादी कम्युनिस्ट चिंतक के धार्मिक विचार को क्या कहा जाए?

केवल भगत सिंह ही नहीं, उस दौर का पूरा हिन्दू तंत्र अछूतों की इस नई पहचान से बौखला गया था। इसके दो कारण थे। पहला यह कि अछूत राजनीतिक रूप से हिन्दुओं से अलग संगठित हो रहे थे और ब्रिटिश सरकार से अपने लिए पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे; और दूसरा यह कि वे हिन्दूधर्म से न केवल विद्रोह कर रहे थे, बल्कि गैर-हिन्दू के रूप में भी संगठित हो रहे थे। कहीं-कहीं वे हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई और मुसलमान भी बन रहे थे। यह हिन्दू महासभा, आर्यसमाज और स्वराजवादियों के लिए एक बड़ा खतरा था। पंजाब में आर्यसमाज ने आदधर्म के काउंटर में, मेहतर समुदाय को, जिसे पंजाब में चूहड़ा कहा जाता है, हिन्दू फोल्ड में बनाए रखने के लिए ‘वाल्मीकि धर्म’ चलाया। अमीचंद शर्मा नामक एक आर्यसमाजी ब्राह्मण ने ‘वाल्मीकि प्रकाश’ नामक किताब लिखी, और चूहड़ा समुदाय में वाल्मीकि-धर्म का प्रचार किया। इसी अमीचंद शर्मा ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया और रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया , जिसने आज वहां और भी व्यापक रूप से एक संस्थागत धर्म का रूप धारण कर लिया है। इसी धर्म ने वाल्मीकि समाज को डा. आंबेडकर के आन्दोलन से दूर रखा, और गाँधी तथा कांग्रेस से जोड़ा। उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानन्द ने आदि हिन्दू आन्दोलन चलाया था, जिसका प्रभाव पूरे उत्तर भारत में था। कांग्रेस इस आन्दोलन से इतनी अधिक घबरा गई थी कि लाला लाजपत राय ने एक हरिजन नेता चौधरी बिहारी लाल को उनके विरोध में उतारा, जिसने अछूतानन्द को ‘जूतानंद’ जैसे असभ्य और अभद्र नामों से पुकारा। लेकिन यह विरोध नाकाम साबित हुआ, और अछूतानन्द की आदिहिन्दू महासभा ने पूरे प्रदेश में साइमन कमीशन का भव्य स्वागत किया, जिसमें हजारों अछूतों ने भाग लिया था।

भगत सिंह की दृष्टि में अछूत समस्या का हल क्या था? यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की जिस सामाजिक समस्या का हल कम्युनिज्म में है ही नहीं, उसे भगत सिंह किस तरह तलाश करते हैं? यह जानना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वह अछूत-समस्या को ब्राह्मणवाद की वर्णव्यवस्था देन मानते हैं, और उसका खंडन करते हैं। यथा—

‘अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो? इसका जवाब बड़ा अहम् है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इंसान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ है, और न कार्य-विभाजन से। अर्थात, क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन-भर मैला ही साफ़ करेगा, और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे हक़ नहीं है, ये बातें फ़िजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कहकर दुत्कार दिया एवं (उनसे) निम्न कोटि के काम करवाने लगे। साथ ही यह भी चिंता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्वजन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है? चुपचाप दिन गुज़ारो! इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लम्बे समय तक के लिए शांत करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास और स्वावलंबन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया। आज उस सबके प्रायश्चित का वक़्त है।‘

इस बात के लिए वास्तव में भगत सिंह की प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने एक बड़ी आबादी को अछूत बनाकर रखने के लिए हिन्दुओं और उनके ब्राह्मणवादी दर्शन को जिम्मेदार माना। लेकिन उन्होंने यह नहीं स्वीकार किया कि अछूत हिन्दू नहीं थे, जबकि अछूतपन ही उनके गैर-हिन्दू होने का एक बड़ा समाज-वैज्ञानिक प्रमाण है, जिसके आधार पर जनगणना में उनकी पहचान की गई थी। अछूतों की दुर्दशा के लिए हिन्दुओं को लानत-मलामत देना एक अलग बात है, और उनकी समस्या को पहचानना दूसरी बात है। अछूत समस्या यह नहीं थी कि हिन्दू अपने पापों का प्रायश्चित करें और उनके साथ मानवीय व्यवहार करें, जो हिन्दूधर्म में कदाचित संभव नहीं है। अछूत-समस्या इतनी आसन नहीं थी, जो भगत सिंह ने कह दिया, ‘इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस, समस्या हल हो जाती है।‘ किसी समुदाय को अछूत न कहें और न समझें, यह मानवीय दृष्टिकोण से अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई धर्म ही किसी समुदाय को अछूत कहता हो और उससे सामाजिक दूरी रखने की शिक्षा देता हो, तो फिर सवाल सिर्फ अछूत कहने या समझने का नहीं रह जाता। फिर सवाल धार्मिक विश्वास का बन जाता है, जो मदन मोहन मालवीय जैसे समाजसेवियों को भी मेहतर से गले में हार डलवाकर वस्त्रों सहित स्नान करके शुद्ध होने के लिए बाध्य करता है। अछूतों की समस्या धार्मिक और राजनीतिक दोनों थी। अछूत अगर हिन्दू होते, तो कदाचित हिन्दू उनके संपर्क में आकर अशुद्ध नहीं हो जाते। अछूत हिन्दू नहीं थे, इसीलिए हिन्दू उनको राजनीतिक अधिकार देना नहीं चाहते थे। अछूत हिन्दू नहीं थे, इसलिए गाँधी उनके राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ अनशन पर बैठे थे। हालाँकि गाँधी का विरोध और अनशन देखने के लिए भगत सिंह जीवित नहीं थे। वह शहीद हो चुके थे। इसलिए हम नहीं कह सकते कि गाँधी के विरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती? शायद वह गाँधी के साथ ही होते, क्योंकि वह भी अछूतों के पृथक अधिकारों को हिन्दू समाज के विभाजन की दृष्टि से ही देख रहे होते।

लेकिन भगत सिंह अछूतों के सगठित होने के खिलाफ नहीं थे। वह इसे समय की जरूरत मान रहे थे। उन्होंने लिखा—

‘लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता, जितने समय तक कि अछूत क़ौमें अपने आप को संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत आशाजनक संकेत है। या तो साम्प्रदायिक भेद का झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेंबलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल-कालेज, कुएं तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतंत्रता उन्हें दिलाएं। जबानी तौर पर नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव असेम्बली में बाल-विवाह के विरुद्ध पेश किए बिल पर मज़हब के बहाने हाय-तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं?’

भगत सिंह ने हिन्दुओं की सही नस पकड ली थी। और यह नस थी ऐसे किसी भी समाज-सुधार को स्वीकार न करना, जिसकी इजाज़त धर्म नहीं देता है। यह नस उनसे पहले डा. आंबेडकर ने पकड़ी थी। उन्होंने लिखा है कि अछूतों की दयनीय स्थिति पर अक्सर हिन्दुओं को यह कहते तो सुना जाता है कि ‘हमें अछूतों के लिए कुछ करना चाहिए।‘ लेकिन यह कहते हुए नहीं सुना जाता कि ‘हमें हिन्दुओं को बदलने के लिए कुछ करना चाहिए।‘ उन्होंने कहा कि हिन्दुओं और अछूतों के बीच एक धार्मिक खाई है, जिसे पाटना संभव नहीं है। अगर सवाल अंग्रेजों से सत्ता लेने का न होता, तो अछूतों के लिए हिन्दू संगठनों का ‘शुद्धि-आन्दोलन’ का ढकोसला भी नहीं चलता। और अगर भारत में ब्रिटिश राज नहीं होता, हिन्दू राज ही होता, तो कोई भी हिन्दू अछूतों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता। भगत सिंह अछूतों से एक भावुक अपील तो करते हैं, जो किसी हिन्दू नेता ने नहीं की कि ‘उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों उठो! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविन्द सिंह की फ़ौज की असली शक्ति तुम्हीं थे! शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी ज़िन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्यप्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोत्तरी करके और ज़िन्दगी संभव बनाकर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते।‘ फिर भी भगत सिंह दलित तो नहीं थे, थे तो सवर्ण ही। इसलिए उन्होंने अछूतों से यह अपील नहीं की कि वे सारे गंदे पेशे छोड़ दें, जो उनको अछूत बनाते हैं। यह अपील दलित नायकों ने की। महाराष्ट्र में डा. आंबेडकर ने और उत्तर भारत में स्वामी अछूतानन्द ने की। और भगत सिंह ने जो अपने लेख में अछूतों के संगठन और राजनीतिक अधिकारों की बात कही है, वह स्वामी अछूतानन्द के आदिहिन्दू आन्दोलन का ही मुख्य एजेंडा था।

लेकिन भगत सिंह अपने लेख का अंत अछूतों को एक ऐसी सलाह देकर करते हैं कि वह पूरे अछूत-संघर्ष को ही स्वराज के समर्थन में साम्राज्यवाद के विरोध धकेल देते हैं। यथा—

‘लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। वह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ हानि न होगी। बस गुलामी की ज़ंजीरें कट जाएँगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बग़ावत खड़ी कर दो।‘

यहाँ भगत सिंह अछूतों को अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत करने को कह रहे हैं। क्यों भई? अंग्रेजी राज ने अछूतों का क्या बिगाड़ा था? क्या उन्हें अंग्रेजों ने अछूत बनाया था? क्या उन पर अंग्रेजों ने अस्पृश्यता थोपी थी? क्या उनके लिए शिक्षा के दरवाजे अंग्रेजों ने बंद किए थे? क्या उनको गंदे पेशे अंग्रेजों ने दिए थे? क्या उन्हें हज़ारों साल से गरीब और बदहाल बनाकर रखने का काम अंग्रेजों ने किया था? क्या भगत सिंह नहीं जानते थे कि ये सब अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि हिन्दू धर्म और उसके निर्माता ब्राह्मण-ठाकुर-बनियों ने किया था? फिर अछूतों को अंग्रेजों के खिलाफ बग़ावत क्यों करनी चाहिए थी? अछूतों के लिए जो थोड़े-बहुत अधिकार अंग्रेजी राज ने दिए थे, क्या भगत सिंह अछूतों को उनसे भी वंचित करना चाहते थे?

क्या अंग्रेजी राज के ख़िलाफ़ बग़ावत करने से अछूतों को राजनीतिक सत्ता मिलती? यह देखने के लिए भगत सिंह जीवित नहीं रहे कि हिन्दुओं ने, ख़ास तौर से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से सत्ता हासिल की, और सम्पूर्ण आज़ादी का सम्पूर्ण सुख उन्होंने ही भोगा। जिस हिन्दू सत्ता ने चालीस साल तक पिछड़ी जातियों को उनके वैधानिक अधिकार नहीं दिए, वे अछूतों को क्या देते? यह आज़ादी का अमृत काल चल रहा है। पर आज भी दलित-विमर्श, ओबीसी-विमर्श, आदिवासी-विमर्श और अल्पसंख्यक-विमर्श भारतीय समाज का सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक विमर्श है। वास्तव में तो लोकतंत्र में ऐसे विमर्श होने ही नहीं चाहिए। किन्तु अगर हो रहे हैं, तो इसलिए कि सत्ता ने भारतीय समाज को लोकतान्त्रिक बनाने में कोई भूमिका ही नहीं निभाई। यह सिर्फ साहित्य के विमर्श नहीं हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के संघर्ष है, जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों और द्विजों के बीच चल रहे हैं, और इसे सत्ता के किसी भी तर्क से झुठलाया नहीं जा सकता।

डा. आंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ‘अछूतों के लिए राजनीतिक ताकत, कम या ज्यादा के रूप में मायने नहीं रखती, बल्कि मायने यह रखती है कि वह हिन्दुओं पर निर्भर न हो। अगर अछूत विधानमंडलों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए उन हिन्दुओं पर निर्भर रहते हैं, जिनका राजनीतिक जीवन प्रत्यक्ष रूप से अछूतों के आर्थिक और सामाजिक हितों का विरोध करने पर ही टिका हुआ है, तो वह राजनीतिक ताकत अछूतों के लिए किसी काम की नहीं है।

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि दलित वर्गों को वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भगत सिंह की नसीहत को मानने की जरूरत आज है।